»Design is meant to solve problems.«

VICTOR PAPANEK

/DESIGN FOR GOOD

„Angieneering – Design for Good“ ist ein Grafik-Design Büro mit Sitz in Wien, das 2008 von Angie Rattay gegründet wurde. Wir begleiten Projekte mit öko-sozialem Fokus. Unsere Leistungen reichen von Coporate Design (Logo, Briefpapier, Visitenkarten, Shirts etc.), Infografiken, der Gestaltung von Broschüren und Büchern, Postern, Leitsystemen, Screendesign oder Verpackungen. Mit der grafischen Gestaltung von Anleitungen aller Art beschäftigen wir uns besonders gerne. Ein interdisziplinäres Netzwerk an Expert.innen verbreitert unser Leistungsspektrum und ermöglicht die Abwicklung größerer Projekte.

/DESIGN MIT SOZIALER VERANTWORTUNG

Bisher wurde Design fast ausschließlich als Disziplin zur äußeren Formgebung und Oberflächengestaltung von Gebrauchsgegenständen oder Kommunikationsträgern verstanden. Diese sollten durch Design äußerlich ansprechend und praktisch sein bzw. Konsumanreize fördern. Jedoch vermag Design wesentlich mehr. Designer können maßgeblich am ökonomisch, ökologisch und sozialem Wandel beteiligt sein, da Design in direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit steht. Unser kreatives Schaffen hat großen Einfluss auf unsere Zeit.

Unser tägliches Tun und Handeln äußert sich politisch, gesellschaftlich und kulturell. Design mit sozialer Verantwortung (Social Design) greift diese Prozesse auf und versucht durch kreative Ideen Lösungswege zu beschreiten. Unser Handeln und unsere Entscheidungen tragen einen wichtigen Teil bei. Deshalb arbeitet „Angieneering – Design for Good“ nur mit Menschen zusammen, die unsere Überzeugung teilen.

So arbeiten wir

Ein ganzheitlicher Ansatz ist uns wichtig, deshalb beginnt unsere Arbeit nicht mit der Gestaltung, sondern mit der Frage um die Botschaft des Projekts und in Folge der Beantwortung von Fragen rund um die Wirkung, den sinnvollen Materialeinsatz, Auflagenhöhe/Verteilung oder Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung unserer Projekte.

Sozial verantwortliches Design setzt einen Wechsel des Denkens in Produkten und Oberflächen zu einem Denken in Systemen (Zyklen) voraus. Projekte mit öko-sozialen Anliegen erfordern die Integration des gesamten Produktlebenszyklus und des sozialen Umfelds in den Gestaltungsprozess (Integratives Design). 80% der Umweltauswirkungen eines Produkts, einer Leistung oder eines Systems entstehen am Reißbrett der Designer.innen!

Darauf achten wir

Um unsere Projekte ökologisch und sozial zu gestalten, gibt es eine Reihe an Kriterien, die wir bei jedem unserer Aufträge berücksichtigen:

→ Design

Bei der Gestaltung von Druckprodukten achten wir auf eine optimale Bogenausnutzung (um Verschnitt zu minimieren), den Farbauftrag, ökologische Veredelungsformen und die Weiterverwendung bzw. Wiederverwertung der Materialien.

→ Barrierefreie PDFs

Informationen in öffentlich verfügbaren PDFs müssen für Menschen mit Beeinträchtigung uneingeschränkt zugänglich sein (um den sogenannten „Digital Divide“ zu verhindern). Deshalb erstellen wir diese PDF-Dokumente im PDF/UA Standard (UA=Universal Accessibility). Die Texte und Grafiken sind damit auch für z. B. sehbehinderte Menschen zugänglich und können problemlos von einem Screenreader gelesen werden.

→ Ökologische Materialien

Wir arbeiten mit zertifizierten Papieren, Recyclingprodukten oder Cradle-to-Cradle®-Papieren und drucken mit Druck-Farben auf Pflanzenölbasis.

→ Strategische Entscheidungen

Gezielte Bedarfsabfrage (um Überproduktionen zu vermeiden), Bündelung von Aufträgen, Optimierung der Transport- und Logistikwege, Prozessoptimierung und strategische Partnerschaften.

→ Klimaneutrales Drucken

Seit 2012 kompensiert unser Partner „gugler cross media“ die durch das Drucken entstehenden CO2-Emissionen durch das CO2-Kompensationssystem der Wiener Universität für Bodenkultur.

Die gesammelten Gelder werden in ein partizipatives Aufforstungsprojekt in Nord Gondar (Äthiopien) investiert.

→ Cradle-to-Cradle®

Unser Partner „gugler cross media“ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und ist seit 2012 Cradle-to-Cradle®-zertifizert.

/INTEGRATIVES DESIGN

Design soll heute nicht mehr als bloße Stilistik (Oberflächenverschönerung), sondern als wissenschaftliche Problemsuche und Problemlösung verstanden werden. Sozial verantwortliches Design setzt einen Wechsel des Denkens in Produkten und Oberflächen zu einem Denken in Systemen und Zyklen (Kreisläufen) voraus.

Design kann die verborgenen (nicht unbedingt an der Oberfläche in Erscheinung tretenden) stofflichen und verfahrenstechnischen Aspekte erfassen; die Integration vollständiger Kreisläufe in den Designprozess, anstatt der Gestaltung des Endprodukts allein. Integratives Design ist fortschrittlich und wirtschaftlich, da der Umgang mit unseren Ressourcen in strategische Entscheidungen einfließt. Es erfordert die Integration des gesamten Produktlebenszyklus:

Rohstoffgewinnung → Produktion → Gebrauch/Verbrauch → Rückführung/Kompostierung

In den Designprozess integriert werden:

-- Rohstoffwahl (nach ökologischen und sozialen Kriterien)

-- sparsamer Einsatz von Materialien

-- Prozessverbesserungen in der Produktion

-- Konzentration auf Kreislaufprozesse (Wiederverwertung, Weiterverwendung etc.)

-- geringere Treibhausgasemissionen/Abwässer

-- Verlängerung der Produktlebensdauer

-- hoher Nutzungsgrad durch Anpassung an tatsächlichen Bedarf

(Berücksichtigung von Zielgruppe & Einsatzgebiet)

-- Nutzung erneuerbarer Energien

Integratives oder ganzheitliches Denken fängt bei der Materialwahl an und endet (für den Verbraucher) bei der Wiederverwertung, der biologischen Abbaubarkeit oder der Weiterverwendung des Designobjektes oder dessen Materialien.

Zwei vielversprechende Ansätze für die Zukunft

Unser Lebensstil erfordert offensichtlich eine Umgestaltung (Re-Design). Eine Eingliederung in die ökologischen Kreisläufe unseres Planeten, um ihn und damit uns zu erhalten. Design kann positiven Einfluss auf die intelligente Gestaltung unseres Lebens, der Gesellschaft und der Systeme, die uns umgeben, nehmen.

Cradle 2 Cradle

Das Prinzip „Cradle to Cradle“ (von der Wiege bis zur Wiege) steht für eine öko-effektive Produktionsweise und ökologisch intelligentes Design. Es stellt einen inspirierenden Ansatz für eine neue Produktionslogik dar, in dem der Mensch nicht als „Schädling“ für seine Umwelt, sondern als „Nützling“ auftritt. Der Ansatz der letzten 40 Jahre, die Produkte weniger schädlich bzw. öko-effizient herzustellen, wird im Sinne von „Cradle to Cradle“ durch die Öko-Effektivität abgelöst. Diese berücksichtigt aus welchen Substanzen ein Produkt zusammengesetzt ist. Umweltschädliche Substanzen werden durch jene ersetzt, die unbedenklich in die biologischen Kreisläufe zurückgeführt werden können. Kunststoffprodukte werden gezielt so entwickelt, dass sie demontiert und recycelt werden können. WASTE = FOOD

Collaborative Consumption

„Collaborative Consumption“ beschreibt den Boom in traditionellen Formen des Handels wie Teilen, Tauschhandel, Ausborgen, Handeln, Verleihen oder Schenken, die durch Netzwerktechnologien neu erfunden wurden und in einer ganz anderen Dimension und auf innovative Art und Weise stattfinden.

Es gibt ein stetig wachsendes Interesse an peer-to-peer Verleih und Nachbarschaftsdienstleistungen: Anstatt Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen in Anspruch zu nehmen, enstehen Plattformen, die gemeinschaftliches Nutzen miteinander fördern. Designer.innen müssen nicht nur Produkte konzipieren sondern auch Systeme gestalten, die Kollaboration ermöglichen!

Rachel Botsman schreibt etwa in ihrem Buch „The Rise of Collaborative Consumption“: „Designers should be thinking more and more about the system in which a product or service is being used.“ Und weiters „About 80% of the environmental impact of a product, service, or system is determined at the design stage.“ Botsman & Rodgers 2010: S. 194, 187

/MASTERMINDS

Ein Blick auf das Schaffen folgender herausragender Menschen zeigt, dass Design mit sozialer Verantwortung bereits eine lange Geschichte schreibt:

TIBOR KALMAN (1949 – 1999)

Tibor Kalman prägte den Begriff „Designer als Autor“. Er forderte die Designer auf, selbstinitiativ und reflektiert zu handeln und antikapitalistische Projekte zu fördern. Kalman gehörte auch zu den Unterzeichnern der im Jahr 2000 erschienenen Neuauflage des „First things First manifest 2000“. Tibors Arbeit veränderte die Sicht der Designer und deren Rolle in Kultur und Gesellschaft nachhaltig. Für ein Jahrzehnt war er moralischer Kompass und Provokateur wie kein Anderer. Das AIGA (American Institute of Graphic Arts) schrieb 1999 nach dem frühen Tod Tibor Kalmans: „Of the two names that changed design in the ’80s and ’90s—Mac and Tibor—one changed the way we work, the other the way we think. The former is a tool, the latter was our conscience.“

Ausschnitt aus dem Buch, „TIBOR, Perverse Optimist“:

„Es geht um den Kampf zwischen leidenschaftlichen Individualisten und den heutigen gesichtslosen Unternehmensvorständen, die Eigenheiten entfernen, Kratzer polieren und einen unleidenschaftlich kulturellen Brei fabrizieren, der von niemandem geliebt oder gehaßt wird. Alle Autos sehen gleich aus. Architektonische Entscheidungen werden von Buchhaltern getroffen. Theater ist tot. Unsere Kultur ist Unternehmenskultur. Unternehmer bestimmen die kulturellen Geschmäcker. Filme werden zu Transportern von Produktbotschaften.

Findet die Risse in der Wand. Es gibt sehr wenige Unternehmer die verrückt genug sind um zu verstehen, daß Kultur und Design nicht dazu da sind dickere Geldbörsen, sondern eine bessere Zukunft zu machen. Sie werden verstehen, daß Reichtum ein Mittel und nicht das Ziel ist. Unter anderen Umständen wären sie vielleicht wie Du geworden, kreative Irre. Glaube mir, sie sind da und wenn Du sie findest, behandle sie gut und nutze ihr Geld, um die Welt zu verändern.“

»Wealth is a means, not an end.«

Kalman wurde 1949 in Budapest geboren und floh 1956 mit seiner Familie nach Amerika, wo er 1968 einen Job als Schaufensterdekorateur bei Barnes & Noble annahm. 1979 gründete er das design studio M&Co., das für 20 Jahre zu New Yorks bekanntesten Designstudios zählte! 1990 übernahm er die Redaktion der Ausgaben 1-13 des COLORS-Magazine, das mit den Fotografien von Oliviero Toscani auf der ganzen Welt für Aufsehen sorgte. Im Buch „COLORS – the kalman years“ zitierte man ihn mit: „I’m not against beauty, it just sounds boring to me.“

VICTOR PAPANEK (1927 – 1999)

Victor Papanek predigte bereits in den 60ern, dass die Talente von Designer.innen nicht an „Dinge, die die Welt nicht braucht“ verschwendet werden sollten. Designer.innen haben durch ihre Ausbildung und ihre Fähigkeit differenzierter Betrachtungsweisen die Möglichkeit, die Welt zu verändern.

Sein bereits 1970 erschienene Buch „Miljöu och Miljonerna“ bzw. „Milieu (=Umwelt) für Millionen“ und die erweiterte, amerikanische Ausgabe „Design for the real world“, stellt ein Pflichtwerk für Designer.innen dar! Das Buch wurde in 23 Sprachen übersetzt, ist das meistverkaufte Designbuch der Geschichte und mit seinen Anliegen heute aktueller denn je.

Das Buch beginnt mit folgenden Zeilen:

„Es gibt wenige Berufe die mehr Schaden anrichten können als Industrial Design. Es gibt wahrscheinlich nur einen Beruf der oberflächlicher ist: Werbedesign. Leute davon zu überzeugen, Dinge zu kaufen die sie nicht brauchen, mit Geld das sie nicht haben, um andere Leute zu beeindrucken, denen das egal ist. Damit ist es sehr wahrscheinlich der oberflächlichste Beruf, den es heute gibt […]“

Gewissensfragen Papaneks

1. Brauchen Sie das Ding wirklich, oder hat Ihnen die Werbung eingeredet, dass Sie es gerne hätten?

2. Kann nicht etwas anderes, das Sie bereits besitzen, genauso diesen Zweck erfüllen?

3. Können Sie es mit jemanden teilen, es sich ausborgen oder mieten?

4. Können Sie es auch gebraucht kaufen?

»Designer müssen an Türen klopfen, die sich noch nie aufgetan haben.«

Papanek wurde in Wien geboren und ist im Krieg in die USA geflüchtet, studierte Produkt-Design und Architektur. Er war Designphilosoph und ein starker Befürworter sozialen und ökologisch nachhaltigen Designs von Produkten, Werkzeugen und infrastrukturellen Einrichtungen.

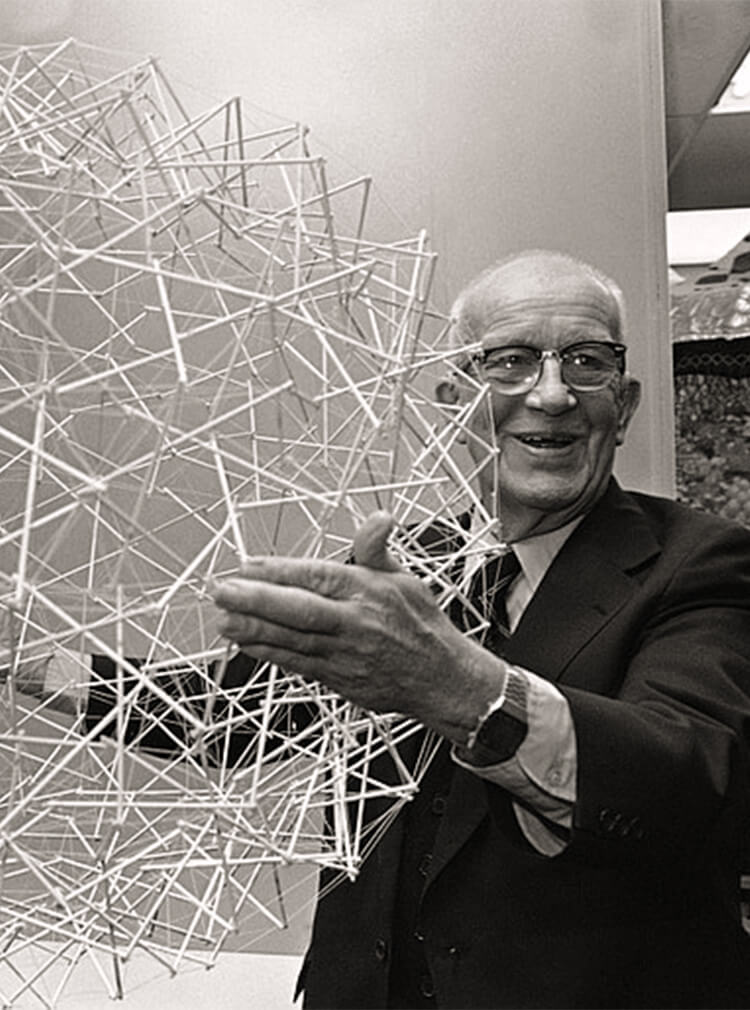

BUCKMINSTER FULLER (1895 – 1983)

Fuller hat mit seiner Arbeit als einer der Ersten das Wirken der Natur als systemisches Wirken begriffen und machte sich strukturelle Formen der Natur zum Vorbild (Cradle-to-Cradle). Er warf die Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens auf und schrieb seine Gedanken im „User Manual for Spaceship Earth“ nieder, in dem er damals bereits eine nachhaltige Benutzung unseres Raumschiffs Erde beschrieb. „Everybody is an Astronaut. We all live in a beautiful spaceship, called earth.“

Er untersuchte und propagierte die nachhaltige Fortentwicklung unserer Zivilisation durch technischen Fortschritt, um den „kosmischen Bankrott der Menschheit zu vermeiden“. Ebenso zeigte er auf, wie spontane Kooperationen das Leben der Menschen verbessern können (Collaborative consumption). Fuller wird auch gerne als der „Leonardo da Vinci“ unserer Zeit bezeichnet, da sein Talent so vielseitig war und das Interesse für die Natur der Dinge ungebrochen.

»The best way to predict the future is to design it.«

Der US-amerikanische Architekt, Konstrukteur, Designer, Philosoph und Schriftsteller war Begründer der Biomorphen Architektur und wurde 1895 in Massachusettes geboren. Im Alter von 32 Jahren starb seine 5-jährige Tochter an Lungenentzündung und er war bankrott. Dem Selbstmord nahe, beschloss er sein Leben als Experiment zu verstehen. Er wollte herausfinden, wie ein einzelner Mensch dazu beitragen kann, die Welt positiv zu verändern. Er begann ein Tagebuch zu führen, in dem er sein Leben im 15-Minuten-Takt aufzeichnete. 50 Jahre lang.

Web-Sources: TIBOR – Perverse Optimist, COLORS – the kalman years, Design for the real world, User manual for spaceship earth

Print-Sources: www.aiga.com, bfi.org, wikipedia.org

/MANIFEST

In Reaktion auf das verschwenderische Großbritannien der 1960er Jahre, verfasste der britische Designer Ken Garland am 29. November 1963 das First-Things-First Manifest, um gegen langweiliges und unkritisches Design aufzurufen. Es stellte die Konsumkultur an den Pranger, die nur mit dem Kauf und Verkauf von Dingen beschäftigt war und versuchte eine humanistische Dimension in der Grafikdesign-Theorie hervorzuheben. Das Manifest forcierte explizit den Gedanken, dass Design kein neutraler, wertfreier Prozess ist.

1964 wurde das Manifest zum ersten Mal in zahlreichen Magazinen und Zeitschriften veröffentlicht.

Im Jahr 2000 erneuerten 22 Designer.innen das Manifest mit der Erwartung, dass keine weiteren Jahrzehnte vergehen müssen, ehe ihre Botschaft erhört wird. Die Neuauflage wurde u. a. in Adbusters, the AIGA journal, Blueprint, Emigre, Eye, Form und Items veröffentlicht. Es wurde bis heute von mehr als 400 Grafik-Designer.innen unterzeichnet.

Ein Auszug daraus sagt:

(…) Zeit und Energie des professionellen Designers werden dazu verbraucht, um die Nachfrage für unwesentliche Dinge zu decken. Es gibt wertvollere Bestrebungen für unsere problemlösenden Fähigkeiten. Noch nie dagewesene Umweltprobleme, soziale und kulturelle Krisen verlangen nach unserer Aufmerksamkeit. Viele kulturelle Maßnahmen, soziale Marketing-Kampagnen, Bücher, Magazine, Lern-Werkzeuge, Fernsehprogramme, Filme und andere Informations-Design-Projekte brauchen dringend unsere Erfahrung und Hilfe! Wir schlagen eine Umkehr der Prioritäten zu Gunsten nützlicher, dauerhafter und demokratischer Formen der Kommunikation vor (…)

First-Things-First Manifesto 2000

Wir schließen uns den unterzeichnenden Designer.innen an.

©Angieneering 2025 / Imprint & Privacy